No hay constancia de que llegaran siquiera a conocerse, a coincidir en algún lugar o a cruzarse accidentalmente por la calle. A pesar de ser, los tres, contemporáneos, y de vivir, los tres, en ese universo minúsculo de callejas, librerías y cafés del viejo Buenos Aires.

Macedonio, friolento y despeluchado, incansable bebedor de café, protagonista de mudanzas sin fin, que escribió gran parte de su obra en viejos folios, con membrete, de su despacho de abogado; Lascano Tegui, el falso vizconde del que no se conserva una sola foto, y que fue pintor, en Montparnasse, y también decorador, muralista, cocinero y mecánico dental, entre otras decenas de ocupaciones.

Macedonio, friolento y despeluchado, incansable bebedor de café, protagonista de mudanzas sin fin, que escribió gran parte de su obra en viejos folios, con membrete, de su despacho de abogado; Lascano Tegui, el falso vizconde del que no se conserva una sola foto, y que fue pintor, en Montparnasse, y también decorador, muralista, cocinero y mecánico dental, entre otras decenas de ocupaciones.

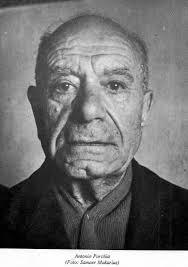

Y Antonio Porchia, que recibía en el jardín de su casa a sus amigos, en la Boca, donde les invitaba a charlar y a beber vino, y cuyas voces circulan todavía hoy en fotocopia, manuscritas, copiadas en cuartillas que van de mano en mano.

Hay en los tres una común voluntad de escapismo, de desaparición, que los mantiene ocultos en esa zona marginal de la literatura en la que decidieron ubicarse, lejos de los oropeles de la gloria y de la tentación de inmortalidad. “Son tres casos distintos, y creo que si algo tienen en común es la extravagancia”, señala el escritor Blas Matamoro. “Lascano era muy de cafés, de vida cosmopolita, mientras que Porchia era más místico, un hombre que vivía modestamente, y que escribía aforismos que luego leía por la radio o que regalaba a sus amigos. En este sentido se parece más a Macedonio, que prácticamente no escribió nunca un libro, sino que los armaba con notas, prólogos, fragmentos y páginas sueltas”.

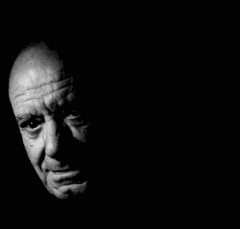

Macedonio Fernández (1874-1952), personaje excéntrico, brillante conversador, era delgado, alto, y aparecía a menudo vestido con tres o cuatro jerséis, uno sobre otro –la cultura, decía, se origina con el calor-.

Fue abogado y fiscal en el Juzgado de Posadas, amigo Borges, y de William James -el hermano de Henry James-, con quien se carteó durante años. A la muerte de su mujer, en 1920, abandonó su casa, su trabajo, y a sus cuatro hijos, que quedaron a cargo de tíos y abuelos, y durante más de veinticinco años vivió en pensiones, chamizos, trasteros, en habitaciones que le prestaban sus amigos o en trastiendas, como aquella en una juguetería, arrastrando unas pocas pertenencias: una sartén, un infiernillo, una guitarra, poco más…

Fue abogado y fiscal en el Juzgado de Posadas, amigo Borges, y de William James -el hermano de Henry James-, con quien se carteó durante años. A la muerte de su mujer, en 1920, abandonó su casa, su trabajo, y a sus cuatro hijos, que quedaron a cargo de tíos y abuelos, y durante más de veinticinco años vivió en pensiones, chamizos, trasteros, en habitaciones que le prestaban sus amigos o en trastiendas, como aquella en una juguetería, arrastrando unas pocas pertenencias: una sartén, un infiernillo, una guitarra, poco más…

LA OBRA QUE FUE BORGES

“La obra literaria de Macedonio se titula Borges”, afirma Fernando R. Lafuente. “Y, de hecho, durante mucho tiempo se pensó que Macedonio Fernández era una invención de Borges, que se dedicó durante gran parte de su vida a borrar las huellas de Macedonio, y a dejar pistas falsas. Hay un poema en Los conjurados que se titula ‘La fama’, en el que un verso dice: “Leer a Macedonio Fernández con la voz que fue suya”, que es de las peores cosas que se pueden decir de un escritor: que había que leer lo que decía, y no lo que escribía”.

Admirado por Julio Cortázar, Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges -quien dijo de él ante su tumba: “Lo imité hasta la trascripción, hasta el apasionado y devoto plagio”-, gran parte de sus papeles acabaron extraviándose en traslados y mudanzas, y fue su hijo, Adolfo de Obieta, quien a su muerte ordenó originales y organizó una obra que fue apareciendo póstumamente.

No se sabe tampoco qué parte de la obra del Vizconde de Lascano Tegui (1887- 1966) sigue inédita, y qué parte se ha perdido definitivamente, porque se desconoce el paradero de un buen número de sus manuscritos. Algunos, desaparecidos en el misterioso incendio del camarote del barco que lo conducía de vuelta a Buenos Aires, tras retirarse como cónsul en Los Ángeles, en 1945, y otros en la habitación clausurada de un apartamento en la que supuestamente los había escondido, y donde sus amigos no consiguieron encontrarlos.

No se sabe tampoco qué parte de la obra del Vizconde de Lascano Tegui (1887- 1966) sigue inédita, y qué parte se ha perdido definitivamente, porque se desconoce el paradero de un buen número de sus manuscritos. Algunos, desaparecidos en el misterioso incendio del camarote del barco que lo conducía de vuelta a Buenos Aires, tras retirarse como cónsul en Los Ángeles, en 1945, y otros en la habitación clausurada de un apartamento en la que supuestamente los había escondido, y donde sus amigos no consiguieron encontrarlos.

Nunca se ha sabido si esas obras, Vía Láctea de polillas, Cuando la plata era señorita o Mujeres detrás de un novio, llegaron realmente a existir, o si fueron meras invenciones, bromas literarias, porque siempre fue aficionado a dejar tras de sí un rastro de máscaras que han ido construyendo alrededor de su biografía un auténtico reino de lo insólito.

Por ejemplo, su primer libro, La sombra de la Empusa, publicado en 1910 en Buenos Aires, tiene un falso pie de imprenta de París, y su poemario Blanco, editado al año siguiente, lo publicó con el seudónimo de Rubén Darío, hijo, lo que dio lugar a multitud de malentendidos. “Lascano está en todas partes en los momentos de eclosión cultural”, afirma el escritor Juan Sebastián Cárdenas. “Participa en el grupo Martín Fierro; en París aparece con Güiraldes y su grupo, frecuenta todo el ambiente de las vanguardias, y es curioso porque en ningún momento sobresale. Creo que tiene que ver con su indecisión; un día escribía un libro de recuerdos, luego otro de poemas, y pasó el tiempo sin que fuera capaz de decidir de qué lado estaba, y esa indefinición es la que hace de él un extravagante que no acaba de cuadrar en ningún lugar”.

Por ejemplo, su primer libro, La sombra de la Empusa, publicado en 1910 en Buenos Aires, tiene un falso pie de imprenta de París, y su poemario Blanco, editado al año siguiente, lo publicó con el seudónimo de Rubén Darío, hijo, lo que dio lugar a multitud de malentendidos. “Lascano está en todas partes en los momentos de eclosión cultural”, afirma el escritor Juan Sebastián Cárdenas. “Participa en el grupo Martín Fierro; en París aparece con Güiraldes y su grupo, frecuenta todo el ambiente de las vanguardias, y es curioso porque en ningún momento sobresale. Creo que tiene que ver con su indecisión; un día escribía un libro de recuerdos, luego otro de poemas, y pasó el tiempo sin que fuera capaz de decidir de qué lado estaba, y esa indefinición es la que hace de él un extravagante que no acaba de cuadrar en ningún lugar”.

ÁFRICA A PIE

Calificado de dandi, provocador, irreverente y bohemio, viajó por África, que recorrió a pie, y fue amigo de Picasso y Apollinaire. Sus libros han circulado, durante años, en círculos de iniciados, casi siempre en primeras ediciones compradas en mercados y librerías de ocasión.

“Sí hay una parte común en la obra de los tres que tiene que ver con la oralidad”, es, de nuevo, Blas Matamoro.”Conversaciones de cafés o charlas con amigos, que nos llegan a través de otras fuentes, de testimonios de personas que los conocieron, y es una obra importante que sustrajeron al mercado, a los editores y libreros, y que crearon al margen de la institución literaria”.

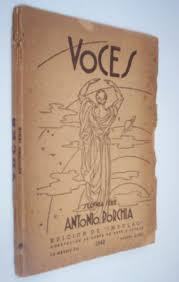

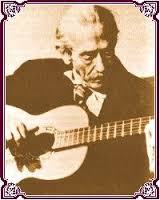

Antonio Porchia (1885-1968) tuvo también diversos oficios; fue carpintero, tejedor, tipógrafo y, cumplidos los cincuenta, se decidió por lo que llamó su vida en solitario. Se retiró, junto a su mujer, a las afueras, a una vida modesta en la que cambiaba frecuentemente de casa –siempre a una más pequeña-, viviendo de la diferencia de precio con la que dejaba. Sus “voces”, una suerte de aforismos poéticos, se publicaron por primera vez en 1943, en una edición sufragada por sus amigos, que prácticamente se distribuyó sólo en bibliotecas.

Antonio Porchia (1885-1968) tuvo también diversos oficios; fue carpintero, tejedor, tipógrafo y, cumplidos los cincuenta, se decidió por lo que llamó su vida en solitario. Se retiró, junto a su mujer, a las afueras, a una vida modesta en la que cambiaba frecuentemente de casa –siempre a una más pequeña-, viviendo de la diferencia de precio con la que dejaba. Sus “voces”, una suerte de aforismos poéticos, se publicaron por primera vez en 1943, en una edición sufragada por sus amigos, que prácticamente se distribuyó sólo en bibliotecas.

Roger Callois, que entonces trabaja en la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, leyó uno de esos libros y, deslumbrado, de vuelta en Paris, decidió traducirlo. La lectura de sus aforismos, “esas pequeñas cosas que yo hago”, como él los calificaba, cautivó a Henry Miller, Raymond Queneau y André Breton, entre otros muchos escritores. “Mi primer encuentro con Porchia fue un libro suyo que encontré en un mercadillo de libro viejo, en Buenos Aires”. Manuel Borrás es editor de Pre-Textos. “En ese mismo viaje entré en contacto con Roberto Juarroz, y le hablé del descubrimiento de Porchia. Me contó que él lo había conocido, que lo había tratado, y de cómo vivía de manera modesta, no en la miseria pero sí con lo mínimo, en una casita en las afueras de la capital, donde recibía a sus amigos y donde escribía, lentamente, sus voces. Nunca tuvo la sensación de ser una persona, un escritor exitoso”.

Roger Callois, que entonces trabaja en la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, leyó uno de esos libros y, deslumbrado, de vuelta en Paris, decidió traducirlo. La lectura de sus aforismos, “esas pequeñas cosas que yo hago”, como él los calificaba, cautivó a Henry Miller, Raymond Queneau y André Breton, entre otros muchos escritores. “Mi primer encuentro con Porchia fue un libro suyo que encontré en un mercadillo de libro viejo, en Buenos Aires”. Manuel Borrás es editor de Pre-Textos. “En ese mismo viaje entré en contacto con Roberto Juarroz, y le hablé del descubrimiento de Porchia. Me contó que él lo había conocido, que lo había tratado, y de cómo vivía de manera modesta, no en la miseria pero sí con lo mínimo, en una casita en las afueras de la capital, donde recibía a sus amigos y donde escribía, lentamente, sus voces. Nunca tuvo la sensación de ser una persona, un escritor exitoso”.

Macedonio murió el 10 de febrero, lúcido, según sus deudos, hasta el último instante; Lascano el 23 de abril: dejó un testamento en el que legaba a sus herederos unos libros que nunca aparecieron; Porchia el 9 de noviembre, tras resbalar de una escalera a la que se había subido para podar un árbol. Dejó escrito: “Hay olvidos que son quien olvida”.

Museo de la novela de la eterna

Macedonio Fernández

Edición de Fernando R. Lafuente

Cátedra, 1995

De la elegancia mientras se duerme

Vizconde de Lascano Tegui

Introducción de Juan Sebastián Cárdenas

Impedimenta, 2008

Voces reunidas

Antonio Porchia

Edición integran con voces leídas por el propio autor

Pre-Textos 2006